副鼻腔炎(歯性上顎洞炎)

- HOME

- 副鼻腔炎(歯性上顎洞炎)

副鼻腔炎

副鼻腔炎(歯性上顎洞炎)とは?

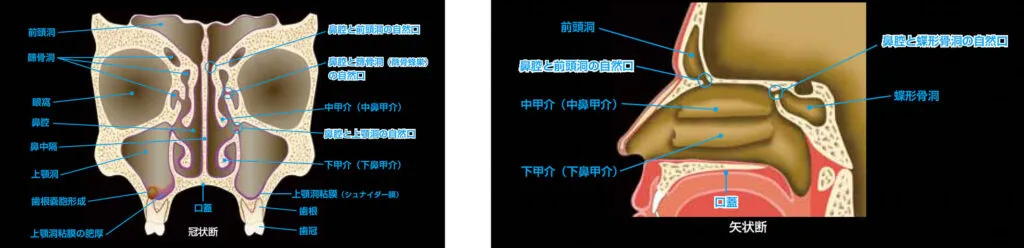

副鼻腔とは、鼻腔に隣接した骨内に存在する空洞で、ヒトでは前頭洞、篩骨洞、上顎洞、蝶形洞の4つがあります。

これら副鼻腔で炎症を起こすと「鼻詰まり」「鼻から膿が出る」「目の下の部分の圧迫感や痛み、腫れ」などの症状が現れ、慢性化するといわゆる蓄膿症(上顎洞炎)になります。

ここでは、副鼻腔炎の中でも、歯が原因で上顎洞が炎症を起こす歯性上顎洞炎について解説します。上顎洞は上顎奥歯の根の上部から、眼下にかけて存在する頭蓋骨内部の空洞です。

この上顎洞の炎症は、上の歯にインプラント治療時に問題となります。当院は、上顎洞炎についても専門的治療経験が豊富で、様々な歯性上顎洞炎症例に対応することが可能です。

歯を原因とする歯性上顎洞炎

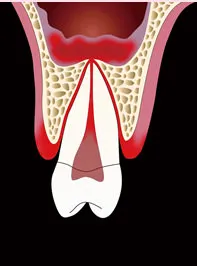

上の歯の根の先端が上顎洞の空洞内に突き出ていたり、すぐそばに接近していたりする場合があります。

そのような場合に、虫歯や歯周病を放置していたりすると、歯の根から上顎洞に細菌が入り込み炎症を起こしてしまいます。このような歯を原因とする上顎洞炎を「歯性上顎洞炎」と呼んでいます。

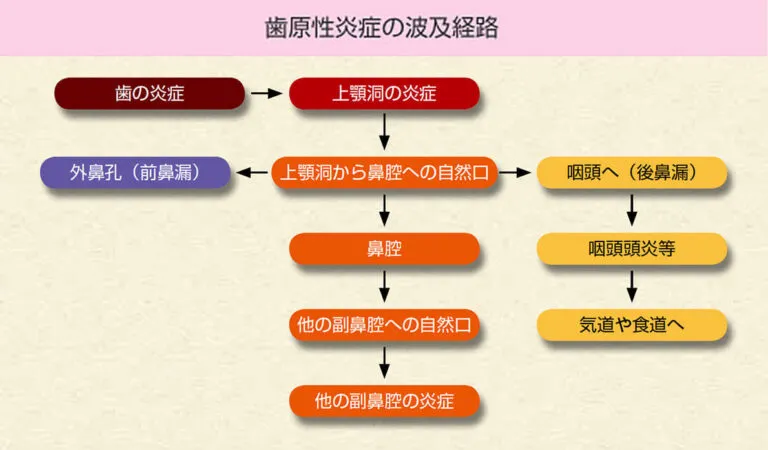

上顎洞炎をそのまま放置しておくと、他の副鼻腔にも炎症が広がる可能性があり、それらが様々な疾患の原因になる可能性があります。

※ゼニス出版 インプラントジャーナル2018 76号

「特集:実録上顎洞に関連するトラブルを回避するための耳鼻咽喉科との正しい情報交換の実際」桝屋順一著より引用

上の歯と上顎洞の関係(上顎洞底線の形態分類)

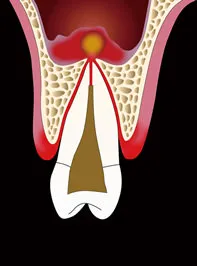

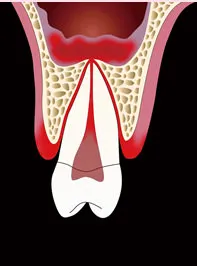

1型:正常型(普通型)

洞低の形態が穏やかな円弧で、臼歯部の根尖から離れているもの。

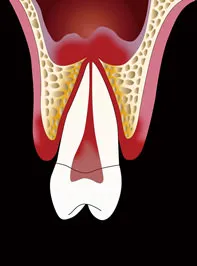

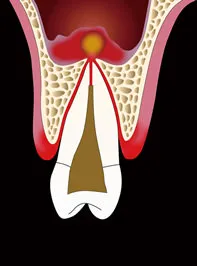

2型:根端ロート状低下型

洞低線が第二小臼歯、第一大臼歯、第二大臼歯のいずれか一歯の根尖に向かい、ロート状に低下するもの。

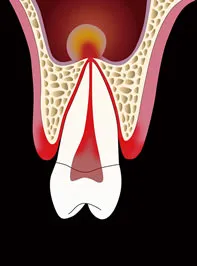

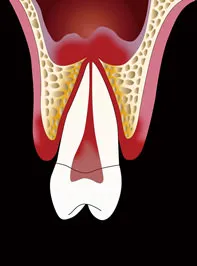

3型:全体低下型

緩やかな円弧状の洞低が小臼歯部より大臼歯部にかけて低下し、数本の根尖が上顎洞低に露出しているもの。

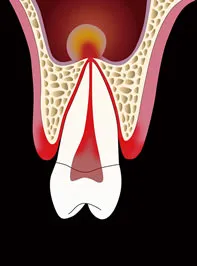

4型:根間ロート状低下型

洞低線が低下して、小臼歯、大臼歯の歯根の間に侵入しているもの。

5型:洞低線不明型

洞低線が不明なもの。

根尖病巣の存在

(根尖性歯周炎)

歯周病の存在

(辺縁性歯周炎)

3.歯根嚢胞の洞内進展

(辺縁性歯周炎)

4.上顎洞内への

異物迷入

(例)歯根・根尖周囲。インプラント・根管充填剤など

5.根管治療による刺激

6.上顎洞穿孔の放置

7.根尖と上顎洞低

との距離

根尖と上顎洞低が近い急性上顎洞炎

歯性上顎洞炎の原因

根尖病巣の存在

(根尖性歯周炎)

歯周病の存在

(辺縁性歯周炎)

歯根嚢胞の洞内進展

(辺縁性歯周炎)

根尖と上顎洞低との距離

上顎洞内への異物迷入

根管治療による刺激

上顎洞穿孔の放置

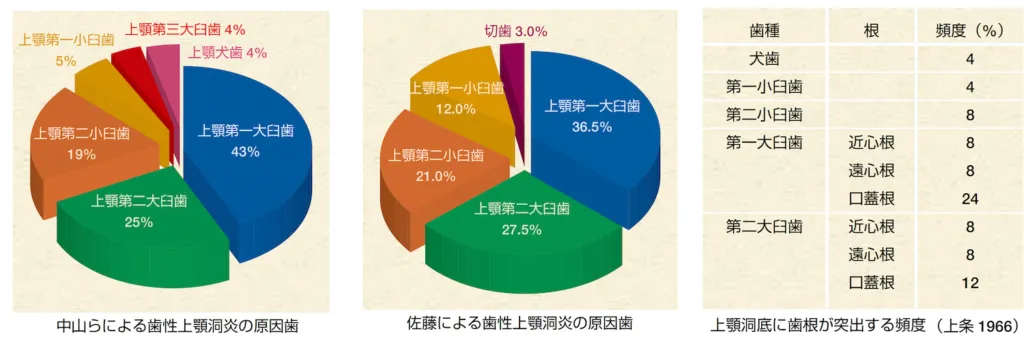

歯性上顎洞炎の原因歯

歯性上顎洞炎の原因歯として最も影響を及ぼしているのが上顎第一大臼歯(前歯から6番目)で、次いで上顎第二大臼歯(前歯から7番目)、そして上顎第二小臼歯(前歯から5番目)の順になっています。